Entre los varios placeres reservados al hombre en la Tierra, pocos más sublimes que contemplar el cielo en el crepúsculo, cuando el azul se disuelve en una vorágine de colores encendidos con últimos bríos - observar el cielo en ciertos momentos, con ciertos fulgores, es como presenciar la cambiante faz de un divino pintor que se funde con su obra. Existen ciertos lugares que parecen realzar esta sensación e incluso se han convertido en parajes turísticos (o en el mejor de los casos, refugios secretos) que ofrecen la experiencia de sus atardeceres o amaneceres, acaso por la longevidente apertura del horizonte, el contraste de un paisaje montañoso, el mar, las nubes o algún otro elemento que sirve como fondo para agudizar la percepción del color, o quizás sólo por la especial cualidad de la luz que nos hace suspirar y creer que algo místico ocurre ante nuestros ojos, una belleza fugitiva que nos hace participar en una etérea obra. Si vamos más allá y focalizamos esta particular afición por cazar atardeceres -enamorados de la caída de la luz - existen ciertos sucesos que marcan condiciones especiales irrepetibles para observar el cielo de la tarde que podemos considerar legendarias, como si fueran obras maestras cinematográficas que sólo se exhibieron una sola vez, tesoros de los ojos que mantienen su culto entre los nostálgicos diletantes.

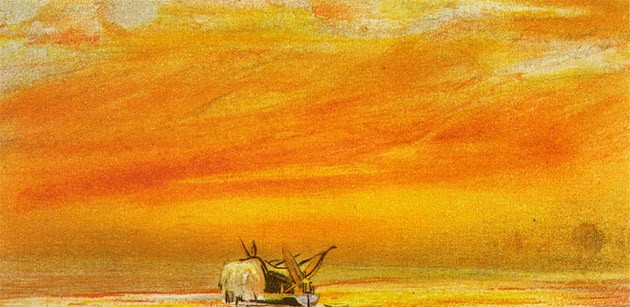

Así los atardeceres del Krakatoa, de los cuales hoy sólo tenemos las palabras y las pinturas que los describieron, y que nos permiten verlos con un mayor espacio para la imaginación y la formación de un mito estético. En agosto de 1883, una enorme erupción ocurrió en la isla de Krakatoa (entre Sumatra y Java), lanzando al cielo miles de millones de toneladas de detritos y ceniza a la atmósfera. La explosión volcánica dejó cerca de 40 mil muertos y destruyó más de 100 poblados. Mientras la catástrofe se extendía por las islas indonesias, una nube volcánica se esparcía hacia el oeste, provocando una serie de memorables atardeceres envueltos por el eco luminoso de la erupción.

Este velo de fulgor ceniciento pudo observarse en el otoño de 1883 en buena parte del mundo, incluyendo Gran Bretaña, donde fue la inspiración de poetas y pintores. Cielos inflamados con tonos magentas, grises cobrizos, azules, verdes y púrpuras virulentos desfilaban en la tarde. El poeta metafísico Gerard Manley Hopkins se convirtió en el gran cronista de estos cielos vulcanizados que mostraban "más que los lúcidos rojos de los atardeceres comunes, un brillo intenso de carne inflamada que excita a todos; ha prolongado la luz del día y ópticamente cambiado la estación: baña al cielo en su totalidad, se confunde con los reflejos de un gran incendio".

Las observaciones de Hopkins, cargadas de lirismo pero con una veta naturalista de reportar minuciosamente lo que sucedía en el cielo, fueron recogidas por la revista científica Nature. El resultado es un tratado sobre el color que se lee como un poema en prosa que rigurosamente describe el más mínimo cambio en el brillo e intensidad de este fenómeno que, en ese entonces, no había sido explicado del todo.

Sobre el verde aparecía ahora un resplandor rojizo, más amplio y robusto en su confección; suavemente mosqueado y en sus barras o costillas, el color era rosáceo, en los canales donde el azul del cielo brillaba era malva. Arriba de esto había un vago lila. El rojo primero apareció a 45º sobre el horizonte, y se podían apreciar rayos ahí, los cuales fueron comparados por un observador con la mano abierta de un hombre. Para las 04:45 el rojo había expulsado al verde, y, fusionándose con los restos del naranja, poblaba el horizonte. Para ese momento el este, que tenía una gasa rosa, se había vuelto un rojo menos encendido, comparable a la arena...

Hopkins describió estas experiencias contemplativas como inscapes, paisajes interiores en los que este fenómeno natural se volcaba, inscribiendo su dinámica unidad en el alma del observador.

En el plano pictórico, el pintor William Ashcroft pasó muchas tardes dibujando el cielo sobre el Támesis en el barrio de Chelsea. Ashcroft notó con cierta impotencia que sus pinturas eran apenas "un sucedáneo cromático", que no podían transmitir el efecto de la belleza de estos crepúsculos arrebolados.

Poco más al norte, en Oslo, el pintor Edward Munch sí logró captar esta esencia casi sobrenatural de los atardeceres del Krakatoa, uno de los cuales aparece en el fondo de su emblemática pintura El grito.

Podemos ver el grito casi como una respuesta psíquica a la lejana erupción, un acto doble, vinculado en el tiempo, un exabrupto apocalíptico. Munch relata: "Estaba caminando por un sendero con dos amigos - se estaba poniendo el Sol - , hice una pausa, me sentía exhausto, y me apoyé en la cerca"; era "como si una espada flamante partiera la bóveda del cielo llenándola de sangre. (...) había sangre y lenguas de fuego sobre el fiordo azul y negro y la ciudad. Mis amigos siguieron caminando - sus rostros blancos y amarillos - , y me quedé parado allí, temblando de ansiedad; y sentí un grito infinito pasando a través de la naturaleza".

Con información de Public Domain Review.

Comentario: Es interesante notar cómo las descripciones de este tipo de eventos se vuelven poéticas y metafóricas en el intento de describirlas, ya que, si analizamos textos míticos, encontramos el mismo lenguaje al describir circunstancias o eventos de características similares a lo sucedido en Krakatoa. Impactos de meteoritos, fenómenos extraños en el cielo, tsunamis, terremotos, rayos y volcanes, todos pueden haber sido descriptos como la furia de los dioses en muchas ocasiones, o de una manera tan poética que, ante el desconocimiento de que estos eventos sí suceden y más a menudo de lo que pensamos, nos llevan a pensar que son meras obras literarias de antaño, producidas debido a una imaginación excepcional. Al parecer, así como con el volcán de Krakatoa, muchas historias del pasado poseen claves de fenómenos reales que no son tan improbables en nuestro presente.

Para ver un análisis exhaustivo de esto, los libros Cometas y los cuernos de Moisés, de Laura Knight-Jadzcyk, y Cambios planetarios y la conexión humano-cósmica, de Pierre Lescaudron en conjunto con Laura, son fuentes imprescindibles, dentro de la serie Historia Secreta del Mundo.

Invitamos a los lectores a recorrer la serie completa de artículos titulada "Comentas y Catástrofes" publicada aquí mismo y a leer:

Intenciones celestiales: Cometas y los cuernos de Moisés

La caída y sus leyendas

Les invitamos también a leer los siguientes artículos relacionados:

¿Por qué "universo eléctrico"?

El sencillo universo eléctrico

Los rayos de los dioses: El Universo Eléctrico

Krakatoa, los últimos dias