Una forma de vida creada a partir de ingeniería inversa podría usarse para pruebas de medicamentos.

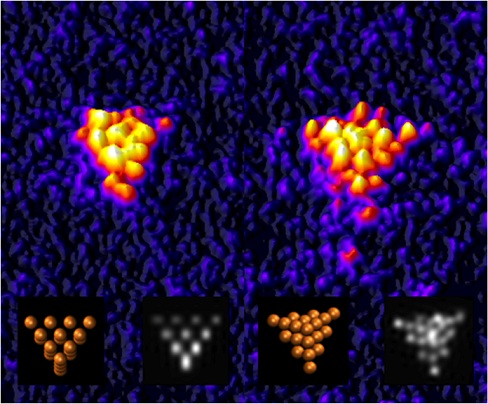

Los bioingenieros han creado una medusa artificial usando silicona y células musculares procedentes del corazón de una rata. La criatura sintética, conocida como medusoide, tiene el aspecto de una flor con ocho pétalos. Cuando se sitúa en un campo eléctrico, late y nada como sus homólogos vivos.

"Morfológicamente, hemos construido una medusa. Funcionalmente, hemos construido una medusa. Genéticamente, es una rata", dice Kit Parker, biofísico de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, que lideró el trabajo. El proyecto se describe en el ejemplar del 22 de julio de la revista

Nature Biotechnology1.