Afirmaron que el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica, la teoría que determina cómo se mueven partículas diminutas como los electrones. Esto, según ellos, podría explicar la misteriosa complejidad de la conciencia humana.

Penrose y Hameroff fueron recibidos con incredulidad. Las leyes de la mecánica cuántica sólo suelen aplicarse a temperaturas muy bajas. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan actualmente a unos -272°C. A temperaturas más altas, la mecánica clásica se impone. Dado que nuestro cuerpo funciona a temperatura ambiente, es de esperar que se rija por las leyes clásicas de la física. Por esta razón, la teoría de la conciencia cuántica ha sido descartada de plano por muchos científicos, aunque otros son partidarios convencidos.

En lugar de entrar en este debate, decidí unir fuerzas con colegas de China, encabezados por el profesor Xian-Min Jin de la Universidad Jiaotong de Shanghai, para poner a prueba algunos de los principios que sustentan la teoría cuántica de la conciencia.

En nuestro nuevo artículo, hemos investigado cómo podrían moverse las partículas cuánticas en una estructura compleja como el cerebro, pero en un entorno de laboratorio. Si nuestros hallazgos pueden compararse algún día con la actividad medida en el cerebro, podríamos estar un paso más cerca de validar o descartar la controvertida teoría de Penrose y Hameroff.

El cerebro y los fractales

Nuestro cerebro está compuesto por células llamadas neuronas, y se cree que su actividad combinada genera la conciencia. Cada neurona contiene microtúbulos, que transportan sustancias a diferentes partes de la célula. La teoría Penrose-Hameroff de la conciencia cuántica sostiene que los microtúbulos están estructurados según un patrón fractal que permitiría que se produjeran procesos cuánticos.

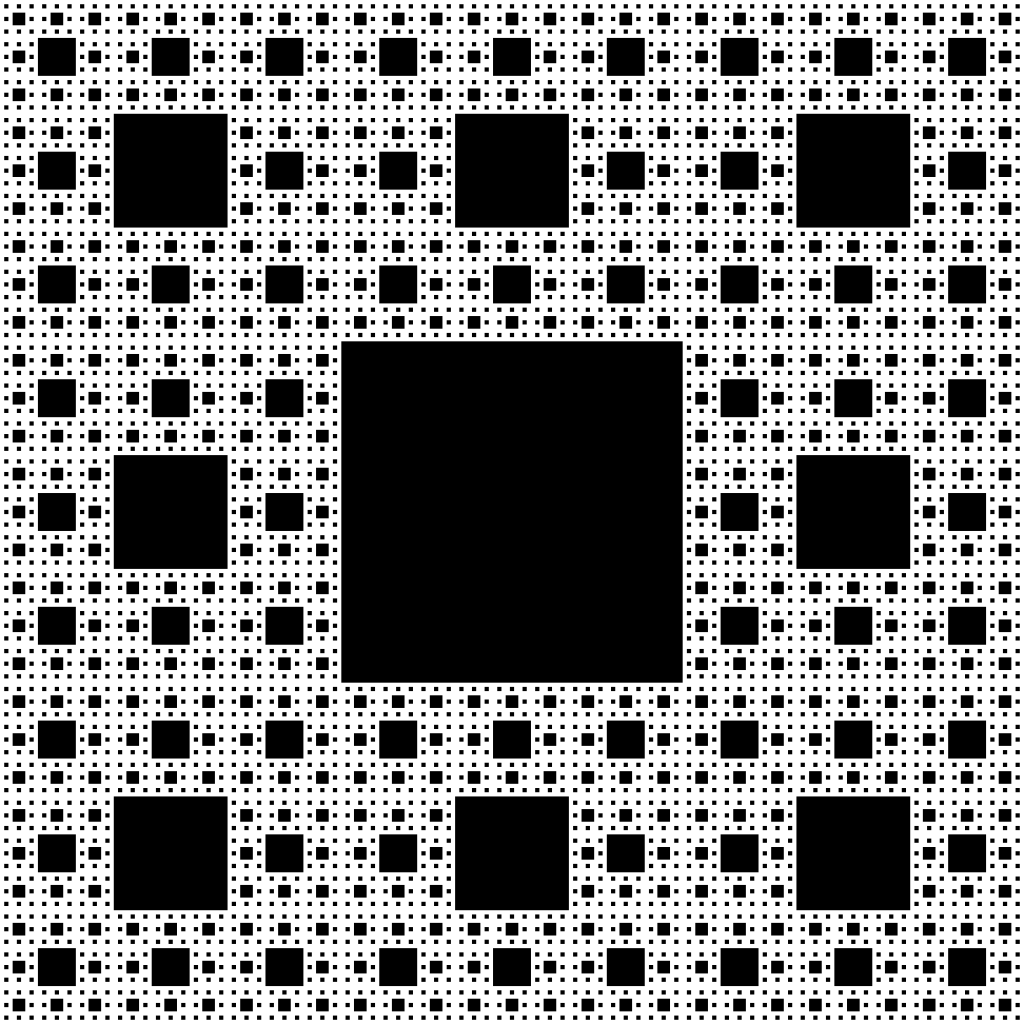

Los fractales son estructuras que no son ni bidimensionales ni tridimensionales, sino que tienen un valor fraccionario intermedio. En matemáticas, los fractales surgen como bellos patrones que se repiten infinitamente, generando lo que parece imposible: una estructura que tiene un área finita, pero un perímetro infinito.

Puede parecer imposible de visualizar, pero los fractales son frecuentes en la naturaleza. Si observamos de cerca las flores de una coliflor o las ramas de un helecho, veremos que ambas están compuestas por la misma forma básica que se repite una y otra vez, pero a escalas cada vez más pequeñas. Esa es una característica clave de los fractales.

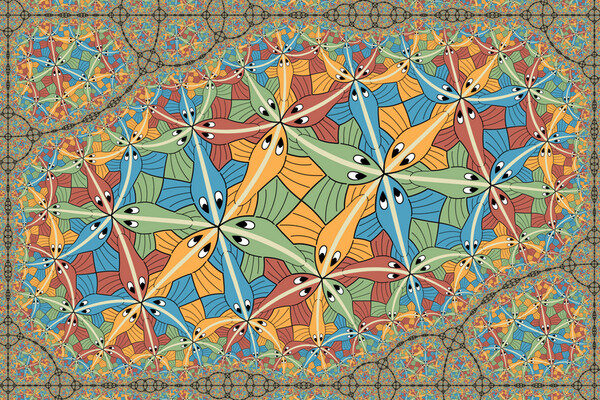

Lo mismo ocurre si miramos dentro de nuestro propio cuerpo: la estructura de los pulmones, por ejemplo, es fractal, al igual que los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Los fractales también aparecen en las encantadoras obras de arte repetitivas de MC Escher y Jackson Pollock, y se han utilizado durante décadas en la tecnología, como en el diseño de antenas. Todos estos son ejemplos de fractales clásicos, es decir, fractales que se rigen por las leyes de la física clásica y no por las de la física cuántica.

Pero si esto es así, sólo podría estar ocurriendo a nivel cuántico, con diminutas partículas moviéndose en patrones fractales dentro de las neuronas del cerebro. Por eso la propuesta de Penrose y Hameroff se llama teoría de la "conciencia cuántica".

La conciencia cuántica

Todavía no podemos medir el comportamiento de los fractales cuánticos en el cerebro, si es que existen. Pero la tecnología avanzada nos permite ahora medir los fractales cuánticos en el laboratorio. En una investigación reciente con un microscopio de efecto túnel (scanning tunnelling microscope, STM), mis colegas de Utrecht y yo organizamos cuidadosamente los electrones en un patrón fractal, creando un fractal cuántico.

Cuando entonces medimos la función de onda de los electrones, que describe su estado cuántico, descubrimos que también vivían en la dimensión fractal dictada por el patrón físico que habíamos hecho. En este caso, el patrón que utilizamos a escala cuántica fue el triángulo de Sierpiński, que es una forma que se encuentra entre la unidimensionalidad y la bidimensionalidad.

Se trata de un hallazgo emocionante, pero las técnicas de STM no pueden investigar cómo se mueven las partículas cuánticas, lo que nos permitiría saber más sobre cómo pueden ocurrir los procesos cuánticos en el cerebro. Por eso, en nuestra última investigación, mis colegas de la Universidad Jiaotong de Shanghai y yo fuimos un paso más allá. Mediante experimentos fotónicos de última generación, pudimos revelar el movimiento cuántico que tiene lugar dentro de los fractales con un detalle sin precedentes.

Lo conseguimos inyectando fotones (partículas de luz) en un chip artificial diseñado minuciosamente para formar un diminuto triángulo de Sierpiński. Inyectamos fotones en la punta del triángulo y observamos cómo se propagaban por su estructura fractal en un proceso denominado transporte cuántico. A continuación, repetimos este experimento en dos estructuras fractales diferentes, ambas con forma de cuadrados en lugar de triángulos. Y en cada una de estas estructuras realizamos cientos de experimentos.

Este nuevo conocimiento de los fractales cuánticos podría sentar las bases para que los científicos comprueben experimentalmente la teoría de la conciencia cuántica. Si algún día se realizan mediciones cuánticas del cerebro humano, podrían compararse con nuestros resultados para decidir definitivamente si la conciencia es un fenómeno clásico o cuántico.

Nuestro trabajo también podría tener profundas implicaciones en otros campos científicos. Al investigar el transporte cuántico en nuestras estructuras fractales diseñadas artificialmente, es posible que hayamos dado los primeros pequeños pasos hacia la unificación de la física, las matemáticas y la biología, lo que podría enriquecer enormemente nuestra comprensión del mundo que nos rodea, así como del mundo que existe en nuestras cabezas.

Cristiane de Morais Smith, Profesor, Theoretical Physics, Utrecht University

Comentarios del Lector

a nuestro Boletín